No debía de ser más que un día cualquiera... uno de tantos que ya se han perdido entre el montón de aquel año 1191 de Nuestro Señor y, sin embargo, en ese hasta los viejos muros de la abadía anduvieron estremecidos de agitación.

Los monjes, nerviosos, enredaban -como lo venían haciendo desde hacía mucho- por el cementerio: de una parte a otra, de una parte a otra, sin dejar un solo hueco entre aquellas tumbas llenas de frailes, de reyes, de santos... indemne a las decenas de ojos buscadores.

Buscadores...

Buscadores los ojos y buscadoras las manos. Que cavan. Que levantan losas. Que se hunden en la tierra.

|

| Enrique II y Leonor de Aquitania (s. XIV) |

Aquel día de las tumbas, la abadía de Glastonbury era ya muy vieja... aunque a ti te hubiera podido parecer que no si la hubieses contemplado desde abajo, ese día, y la vieras tan soberbia: siendo como había sido el primer enclave cristiano de Gran Bretaña... con su suelo, y hasta el aire que la rodeaba, atestados de secretos más antiguos que el hombre.

Que te digo que Glastonbury estaba enterita, enterita, hecha de leyenda. Que a lo mejor no lo sabes, pero de ella llegaría a escribir Robert de Boron -el poeta plenomedieval cuya obra impregnó de cristianismo la antigua tradición celta- que había nacido un día del año 63 d. C. de la mano de José de Arimatea: aquel hombre bueno... el que, siendo miembro del sanedrín, había cedido su sepulcro al cuerpo crucificado del Nazareno -y, por cuya falta, fue preso media vida acusado del robo del cadáver...-.

Se echó a la mar con otros cristianos, José, en cuanto se vio libre -dice el poeta-. Y llegó a las costas francesas desde donde, ya solo, emigró a las Islas Británicas: para recalar en Glastonbury -donde ahora está nuestra abadía de manos y ojos buscadores- e hincar su cayado en la colina rodeada de aguas que los britanos llamaban Ávalon... y que hoy domina el feérico condado de Somerset.

|

| Abadía de Glastonbury |

José de Arimatea vería crecer de su bastón -hundido en las viejas tierras celtas- una zarza. Y sabría entonces que había de ser allí, y no en ningún otro lugar, donde debía levantar su iglesia y esconder lo más valioso que tenía: la lanza del romano Longinos... la que atravesó el costado de Jesús, provocándole la marea de sangre y agua; y el cáliz: el de la Última Cena, el mismo que él había empleado -al mediodía siguiente- para recoger la sangre de Cristo muerto en la cruz y que, más tarde -según algunas versiones-, serviría de soporte para el alimento que el propio Jesús resucitado le facilitó en los largos años de su cautiverio...

Los monjes escarban.

Escarban.

No van a dejar de remover la tierra: había sido el deseo del rey Enrique y a la abadía le hará mucho bien... demasiado.

Escarban.

|

| Herbert James Draper, Lancelot y Ginebra (1890) |

Y narra Giraldus Cambrensis -el cronista- que, al final, un enterramiento sin nombre se abriría a la luz. Y que en su interior se hallaron dos esqueletos y una cruz: uno de ellos tenía, cuentan, dicen... los dedos enredados en un mechón de cabellos rubios -tan rubios como los de Ginebra: la reina... la hermosa reina de Camelot-.

|

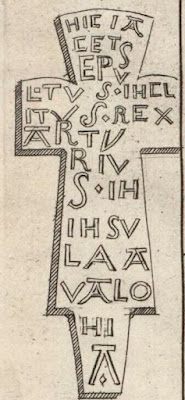

| William Camden, Cruz de plomo encontrada en la tumba de Arturo (1607) |

Las leen.

Los monjes agarran la cruz y leen lo que trae escrito, poniendo voz a las palabras tanto tiempo calladas.

Y las palabras hablaron al ser leídas para que se las escuchara... que <<Aquí yace enterrado el ínclito rey Arturo con Ginebra su esposa, en la isla de Ávalon>> 🙃.

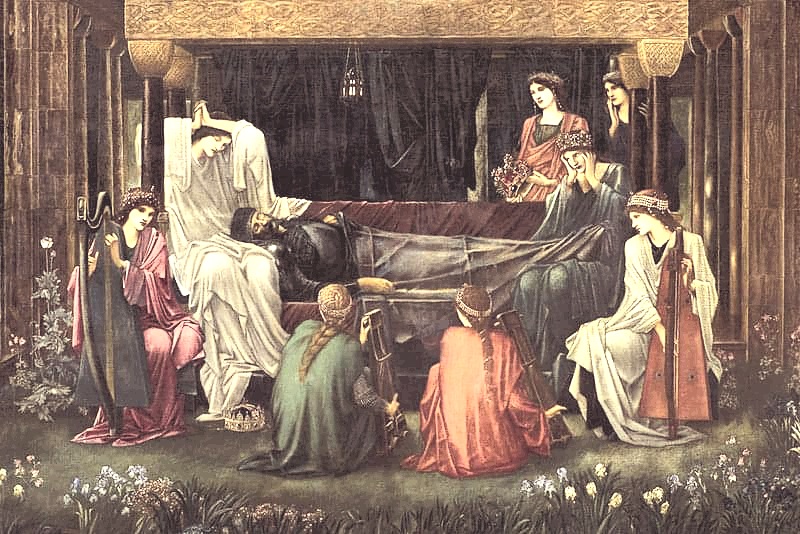

✏️ Imagen de cabecera: Edward Burne-Jones, El último sueño de Arturo en Ávalon (1898) ✨️⚔️

Este relato apareció publicado, por primera vez, el día 29 de junio de 2012 en mi viejo blog: Cuentos de Brocelianda

|

✨️✨️ No te vayas, peregrin@, sin dejar un comentario... 🙏🏻 Que, mientras esté formulado desde el respeto, será muy bien recibido 🙃✨️✨️

✨️ Lola ✨️

Comentarios

Publicar un comentario

Gracias por ser parte de mi mundo 😇🙏🏻